Kastration – eine Aufklärung

”Wer mit der Sexualität seines Hundes nicht klar kommt, der sollte sich keinen halten!”

(Verhaltensbiologe Kurt Kotrschal)

Inhalt

- 1 Einleitung

- 2 Kastration statt Erziehung?

- 3 Abwägen im Einzelfall

- 4 Statistik – warum werden Hunde überhaupt kastriert?

- 5 Untersuchungen von wild lebenden Rudeln

- 6 Anatomie

- 7 Operationsvarianten

- 8 Chemische Kastration / Hormonelle Unterdrückung

- 9 Hormone unter dem Einfluss einer Kastration

- 10 Markierverhalten

- 11 Scheinträchtigkeit

- 12 Rüdin

- 13 Wann die Hündin am optimalsten kastrieren?

- 14 Wann den Rüden am optimalsten kastrieren?

- 15 Wann auf keinen Fall kastrieren?

- 16 Medizinische Gründe

- 17 Fazit:

- 18 Leserfragen

- 19 Weiterführende Literatur

Einleitung

Der nachfolgende Text ist – leider – etwas länger, aber bitte nimm dir deines Hundes zuliebe oder einfach aus Interesse die Zeit und ließ den ganzen Text. Ich hoffe, nach dieser umfangreichen Lektüre bist du ein bisschen aufgeklärter und lässt deinen Hund nicht aus Unwissenheit kastrieren.

Gerne darfst du den Link zu diesem Artikel auch weiter verbreiten (oder auch verlinken), damit noch möglichst viele Menschen über die Kastration unseres besten Freundes aufgeklärt werden.

Ӥ6

(1) Verboten ist das vollständige oder teilweise Amputieren von Körperteilen oder das vollständige oder teilweise Entnehmen von Organen oder Gewebe eines Wirbeltieres. Das Verbot gilt nicht wenn:

1. der Eingriff im Einzelfall

a) nach tierärztlicher Indikation geboten ist

b) bei jagdlich zu führenden Hunden für die vorgesehene Nutzung des Tieres unerlässlich ist (Anmerkung: Das bezieht sich auf das Kupieren nicht auf die Kastration)

5. Zur Verhinderung der unkontrollierten Fortpflanzung oder – soweit tierärztliche Bedenken nicht entgegenstehen – zur weiteren Nutzung oder Haltung des Tieres eine Unfruchtbarmachung vorgenommen wird.”

(Quelle: http://www.gesetze-im-internet.de)

Dieses Gesetz stellt eindeutig klar, dass es nur sehr wenige Ausnahmen gibt, wieso einem Tier ein Organ entnommen werden darf. Ein Grund ist die medizinische Indikation, das bedeutet der Tierarzt darf ein Organ entnehmen, wenn es erkrankt ist und nicht lebensnotwendig ist. Zu diesem Thema gibt es Urteile und es muss sich um eine eindeutige Erkrankung des Organs handeln. Eine Vorbeugung, also die Entfernung eines Organs zur Vorbeugung, damit es nicht erkrankt, reicht als Begründung nicht aus. Möbius hat 2009 eindeutige Rechtskommentare & juristische Stellungnahmen dargelegt.

Ein weiterer Ausnahmegrund ist die Verhinderung einer unkontrollierten Fortpflanzung. Jedoch sind sich die Rechtskommentare hier einig, dass bei Hunden, die in einem Familienverhältnis leben, andere Möglichkeiten ausreichend sein sollten, z.B. ein vorbeugendes Verhaltensmanagement.

Letztendlich ist es ja auch egal, warum ein Hund ausbüchst z.B. weil er sexuell übermotiviert ist, weil er einer Fährte nach geht oder aus einem ganz anderen Grund. Richtet er dabei Schaden an, haftet immer der Halter!

Außerdem gilt immer das Rechtsprinzip des minimal invasiven Eingriffes, wozu die Kastration nicht zählt.

Kastration statt Erziehung?

Das Gesetz deckt zum Glück eine vorbeugende Kastration zur leichteren Erziehbarkeit eines Tieres nicht ab, wie unter anderem Dr. Gerd Möbius bereits dargelegt hat! Insbesondere gilt dies auch für Pauschal-Kastrationen, wie sie im Tierschutz üblich ist. Bei kastrierten Tierschutztieren ist sogar auch noch ”§ 2 Zufügen von unnötigen Schäden, Schmerzen & Leiden”, betroffen. Deshalb sind auch Übernahmeverträge, die dem neuen Halter vorschreiben sein Tier kassieren zu lassen nicht rechtskräftig. Über Tierheime, die Tiere ohne Einzelfallentscheidung einfach kastrieren, sollte man den Amtstierarzt informieren. Auch die Bundestierärztekammer hat sich im deutschen Tierärzteblatt gegen Pauschalkastrationen auf Halterwunsch ohne medizinische oder therapeutische Einzelfallentscheidung ausgesprochen. Amtstierärzte gehen dieser Sachlage bereits nach!

Abwägen im Einzelfall

Es ist die Pflicht eines Tierarztes, Therapeuten & Halters sich zu informieren, ob das bestehende Problem durch eine Kastration verbessert werden kann und eine Einzelfallentscheidung gegeben ist. Ist dies der Fall, ist eine Kastration sinnvoll. Ist dies nach aktuellem Wissensstandard nicht der Fall – und dazu zählt auch die Verhaltensbiologie – dann sollte zunächst durch eine chemische Probekastration eine Überprüfung erfolgen. Die chemische Kastration wird es bald auch für die Hündinnen geben.

Ohne Einzelfallentscheidung & zur Vorbeugung zu kastrieren, käme einer Amputation der Hinterläufe eines Jagdhundes gleich damit er dem Wild nicht mehr nachsetzen kann. Niemand lässt dem Hund die Milz entfernen, um einem Milztumor vorzubeugen oder wir Menschen lassen uns auch nicht prophylaktisch den Blinddarm entnehmen, weil dieser sich eines Tages entzünden könnte.

Statistik – warum werden Hunde überhaupt kastriert?

Bielefelder Kastrationsstudie nach Dr. Niepel – 2003

Die Erziehungswissenschaftlerin & Hundeexpertin Dr. Gabriele Niepel (+2008) hat eine groß angelegte Kastrationsstudie mit 1010 Fragebögen zusammengetragen (Bielefelder Kastrationsstudie). Es handelt sich bei dem Fragebogen um eine Selbsteinschätzung von Hundehaltern (90 % davon Hundehalterinnen). Nachfolgend ihre Ergebnisse:

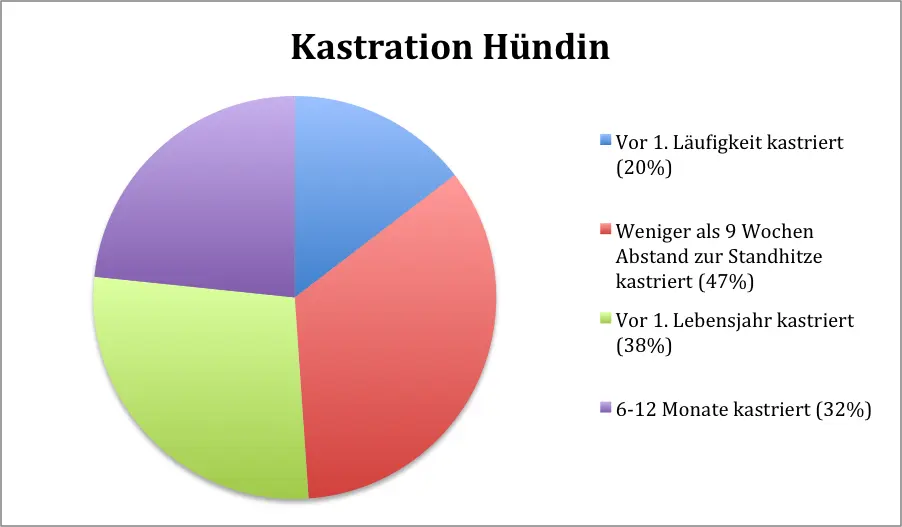

Kastration der Hündin

20 % aller Hündinnen werden bereits vor der ersten Läufigkeit kastriert, also vor dem Eintritt der Geschlechtsreife. 47 % wurden im Abstand von weniger als neun Wochen zur Standhitze kastriert. 38 % aller Hündinnen wurden bereits im Alter vor einem Jahr kastriert.

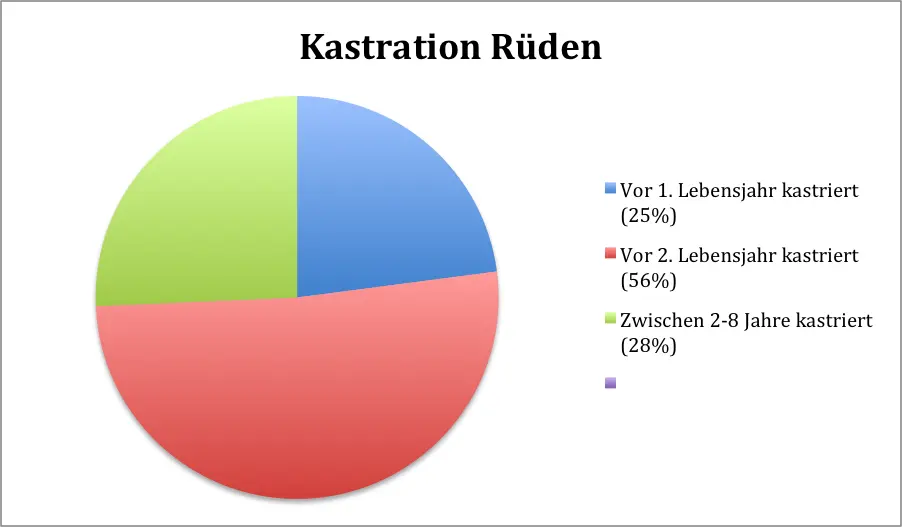

Kastration des Rüden

25 % aller Rüden wurden vor dem ersten Lebensjahr kastriert. 56 % der Rüden wurde ihre Männlichkeit vor dem zweiten Lebensjahr genommen. Die meisten Rüden (28 %) wurden im Alter zwischen zwei und acht Jahren kastriert.

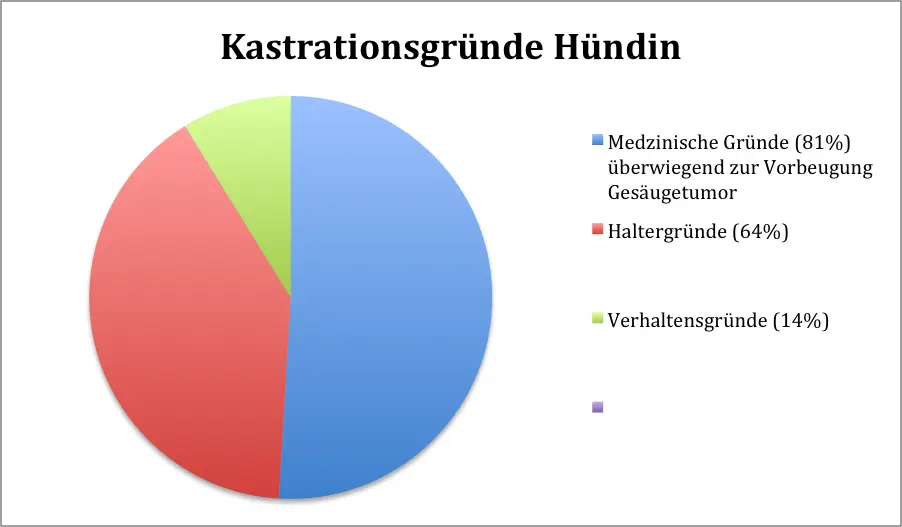

Kastrationsgründe der Hündinnen

81 % der Hündinnen werden aus medizinischen Gründen kastriert – überwiegend zur Vorbeugung eines Gesäugetumors. Es wurden aber auch Befürchtungen hinsichtlich der Läufigkeit geäußert.

64 % aus Verhaltensgründen und 14 % aus Haltergründen. Hündinnen zwischen 12 und 36 Monaten wurden etwas häufiger auf Grund von Verhaltensgründen kastriert – obwohl das Verhalten trotzdem eine eher nebensächliche Rolle spielt. Eine Kastration aus Haltergründen gaben 82 % Welpenbesitzer an und 18 % bei Seniorenbesitzerinnen.

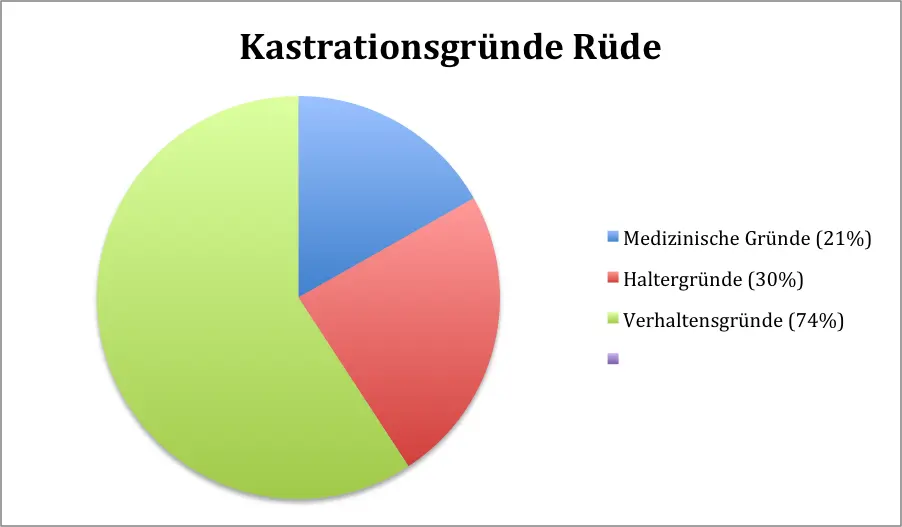

Kastrationsgründe des Rüden

Nur 21 % der Rüden wurden aus medizinischen Überlegungen heraus kastriert. 80 % der Senioren werden aus medizinischen Gründen kastriert.

30 % gaben Haltegründe an, wobei 1/3 davon mit Rüde & Hündin zusammenleben. 17 % der Kastrationen aus Haltegründen wurden in der Hoffnung auf einen entspannten Spaziergang getätigt. 13%, weil noch ein weiterer Rüde im Haushalt lebt.

Bei den Verhaltensproblemen werden 43 % wegen Hypersexualität angeführt, 41 % wünschen sich einen ruhigeren Hund, 41 % erhofften sich, dass der Rüde sich weniger aggressiv anderen Rüden gegenüber verhält. 17 % der Rüden wurden wegen allgemeiner Aggressivität, 13 % wegen Aggression gegenüber Fremden und 10 % wegen Aggression gegenüber dem Besitzer kastriert.

64 % aller Rüden unter sechs Monaten werden auf Grund von Verhaltensproblemen kastriert. 92 % bei den 18–24 Monate alten Rüden und 80 % der 24–36 Monate alten und 67 % der über dreijährigen.

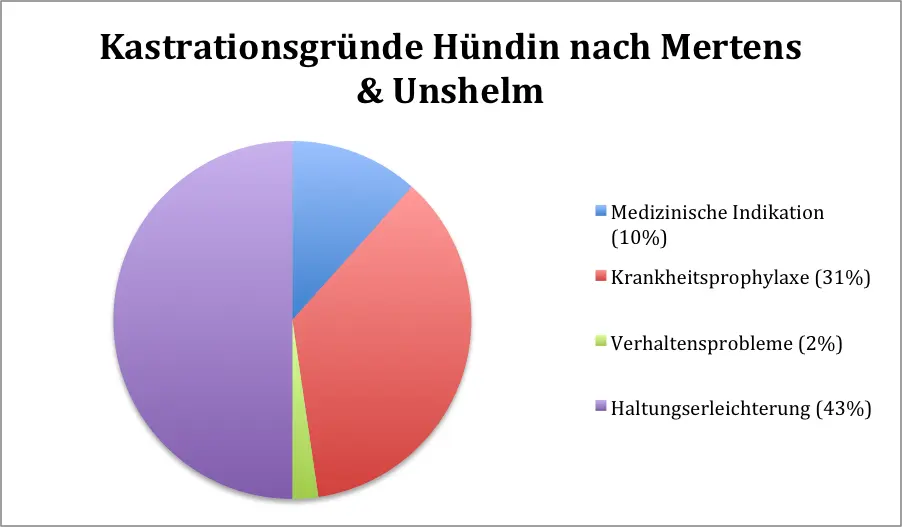

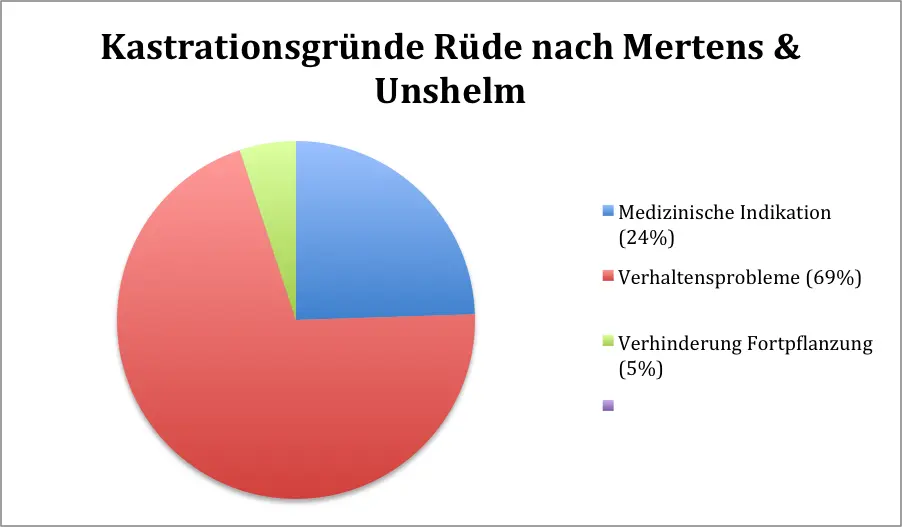

Statistische Kastrationsgründe von Hündin und Rüde

Tiermedizinerumfrage Mertens & Unshelm ‑1997

Eine Umfrage unter Tiermedizinern mit 13.000 Hunden (>5000 Rüden) von Mertens und Unshelm 1997 ergab folgende Ergebnisse:

Kastrationsgründe Hündin

Bei über 7.700 Hündinnen wurden 10 % wegen medizinischer Indikation, 31 % zur Krankheitsprophylaxe, 2 % wegen Verhaltensproblemen, 14 % zur Fortpflanzungsverhinderung und 43 % zur Haltungserleichterung kastriert.

Kastrationsgründe Rüde

Bei über 5.000 Rüden wurden 24 % auf Grund von medizinischen Indikationen, 68 % wegen Verhaltensproblemen, 5 % wegen Verhinderung der Fortpflanzung kastriert. Haltungserleichterung trat überhaupt nicht auf.

Statistische Kastrationsgründe von Hündin und Rüde

Folgen nach der Kastration – Hart & Eckstein – 1997

Eine amerikanische Untersuchung von Hart & Eckstein (1997) ergab: Bei 50 – 60 % der kastrierten Rüden wurde das Urinmarkieren, Aufreiten & Aggressionsverhalten reduziert. 90 % unterließen das Streunen.

Territorial oder angstaggressive Rüden zeigten keine Verbesserung nach der Kastration. In einer Stichprobe von sieben Rüden, die aggressive Dominanz ihrem Halter gegenüber zeigten, haben sich nur zwei angeblich in ihrem Verhalten geändert.

Die Daten von Hart zeigen eindeutig, dass das Verhalten von später kastrierte Hunden sich eher verbessert als von frühkastrierten Hunde. Der Vergleich zwischen Hunden & Katzen zeigte, dass sich das Verhalten der Hunde weniger bessert. Hart führte an, dass Sexualverhalten auch nach der Kastration noch auftreten kann.

Andere Zusammenstellungen zeigten, dass die Ressourcenaggression und die Dominanzaggression bei kastrierten Hündinnen um 60 % zunehmen.

Untersuchungen von wild lebenden Rudeln

Bei wild lebenden Caiden, (Wölfe, Wildhunde, verwilderte Haushunde) leben durchschnittlich fünf Rüden und zwei bis drei Hündinnen (Fähen) in einem Rudel.

Von diesen Rüden darf nur der Ranghöchste, ggf. auch mal der Stellvertreter, decken, d.h. 70 % der Rüden führen nie einen Deckakt aus.

Von den Hündinnen (Fähen) bekommt ebenfalls nur die Ranghöchste oder ggf. auch noch eine zweite Hündin (Fähe), je nach Ressourcenlage, ein bis zweimal im Jahr Welpen.

Wer dominant über andere ist, kann ohne Aggression seine Interessen durchsetzen. Ein dominanter Hund kommt, sieht und nimmt sich was er möchte. Das ist die Charakteristik eines wirklich ranghohen Tieres, das über die anderen dominant ist – da könnten wir Menschen uns doch mal ein bisschen was abgucken, oder? 0 – 5 % aller Hundetrainern bekannter Hunde haben die Absicht, über den Menschen dominant zu sein!

Anatomie

Hormonsteuerung im Gehirn & Körper bei beiden Geschlechtern

Die Hoden & Eierstöcke sind nur das letzte Glied in der Kette, deshalb müssen wir uns zunächst mit den Abläufen im Gehirn des Hundes beschäftigen. Im Gehirn gibt es zwei große Hormondrüsen, die die Fortpflanzung steuern.

Die erste Drüse nennt man Epiphyse: Sie registriert Tageslänge & Lichtmenge und kann dadurch die Jahreszeit feststellen. Ist die passende Jahreszeit (Frühling oder Herbst) gekommen, schüttet dieser Teil des Gehirns Hormone aus und versetzt den Hund so in Fortpflanzungsstimmung. Auch kastrierte Rüden zeigen besonders im Herbst Fortpflanzungsverhalten.

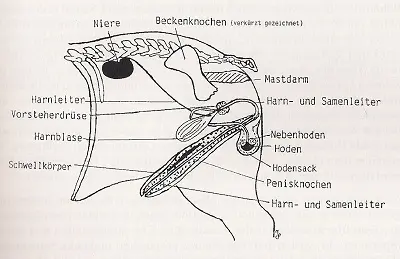

Diese Informationen werden durch das GnRH (Gonadotropin-Releasing-Hormon) an die Hirnanhangdrüse weitergegeben. Dieses Hormon kannst du dir schon mal merken, wir werden es später bei der chemischen Kastration noch einmal brauchen! Die Hirnanhangdrüse schüttet dann zwei Hormone das FSH (Follikel Stimulierendes Hormon) und das LH (Luteinisierendes Hormon) aus. Diese beiden Hormone gelangen über die Blutbahn in die Hoden und stimulieren dort die Produktion der Samenzellen und des Testosterons. Die fertigen Samenzellen sammeln sich in den Nebenhoden, wovon sie in den Samenleiter und schließlich durch die Harnröhre nach draußen gelangen. Im Samenleiter werden ihnen noch Sekrete z.B. aus der Prostata beigemischt, die dafür sorgen, dass die Spermien beweglicher werden, dienen als Wegzehrung und sorgen in der Hündin für das richtige Milieu, damit das Wettschwimmen zur Eizelle beginnen kann.

Die zweite Drüse ist die Nebennierenrinde. Die Nebennierenrinde schüttet Geschlechtsorgane- und Stressproduktionsteuernde Hormone und weitere Eiweißhormone aus z.B. Oxytocin, Vasopressin, Prolaktin. Die Hirnanhangdrüse bildet diese Hormone und der Hypothalamus steuert die Ausschüttung über das ACTH (Adreno-Carticotropes Hormon). Dieses Hormon steigert vor allem die Produktion des Stresshormons Cortisol und in geringerem Maße auch das Sexualhormon in der Nebennierenrinde. Die Stresshormone Adrenalin (Fluchthormon) und Noradrenalin (Kampfhormon) werden dagegen im Nebennierenmark produziert.

Anatomie Rüde

Die Produktion der Samenzellen und des männlichen Geschlechtshormons Testosteron geschieht in den Hoden (ca. 95 %). Ein kleiner Teil der männlichen Geschlechtshormone kommt, genau wie beim Menschen, aus der Nebennierenrinde.

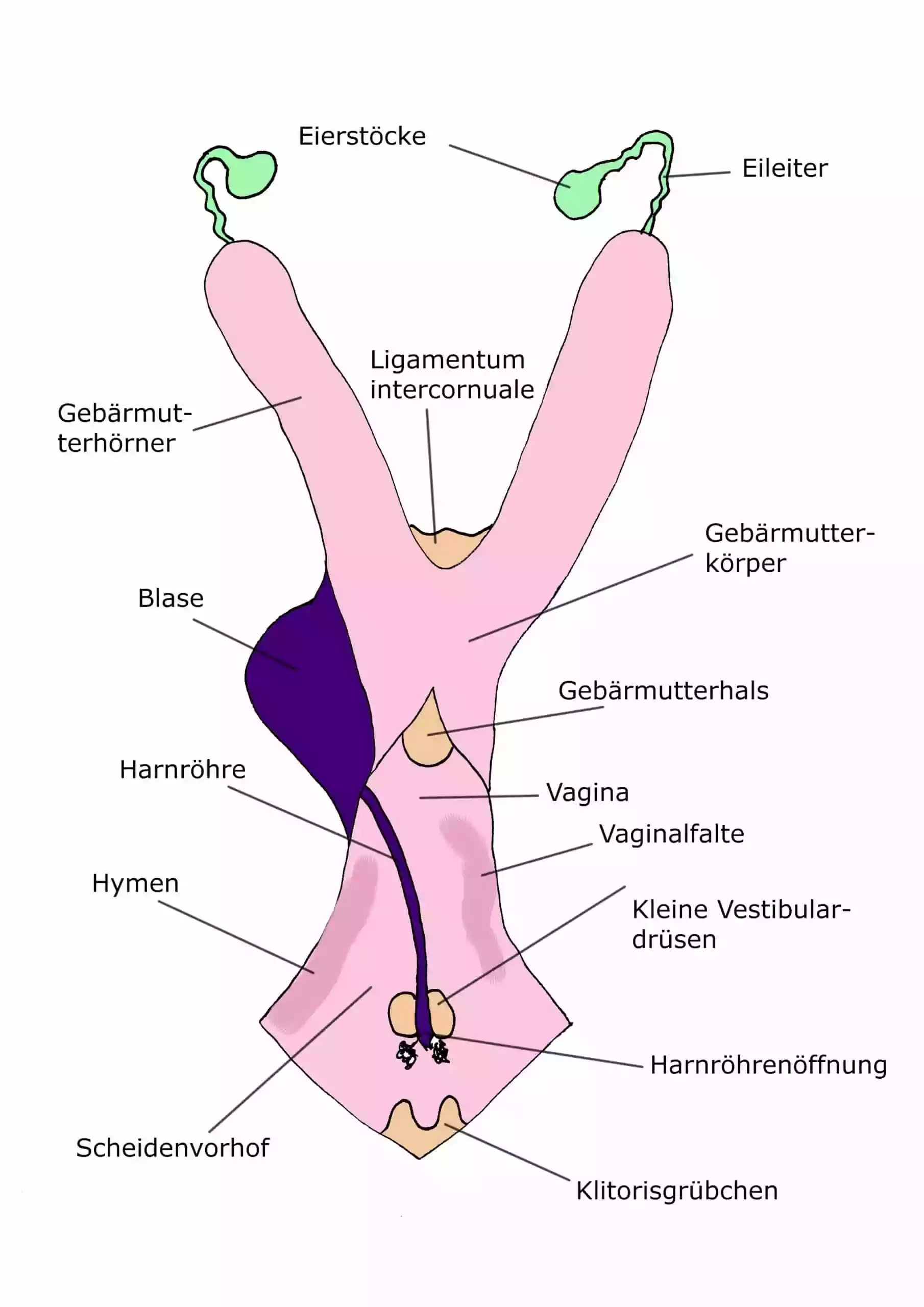

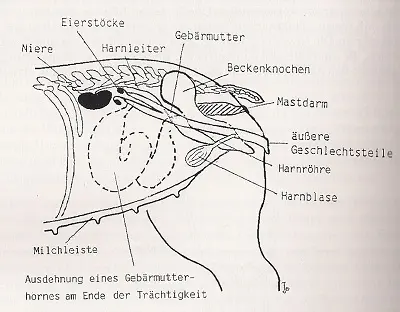

Anatomie Hündin

Die Eier und ein Großteil der weiblichen Geschlechtshormone, die Östrogene, werden in den Eierstöcken produziert. Die fertigen Eier wandern dann in den Wimperntrichter und von dort in den Eileiter. Nun schwimmen sie weiter in die Gebärmutterhörner und würden sich dann bei erfolgreicher Befruchtung in der Gebärmutter einnisten. Die Gebärmutterwand produziert ebenfalls Östrogene und die Eierstöcke produzieren später auch das Schwangerschaftshormon Progesteron.

Quelle Foto: www.tierarztpraxis-dischingen.de

Operationsvarianten

Da sich immer noch hartnäckig einige Gerüchte über Kastration und Sterilisation eingeschlichen haben, nachfolgend die Erklärungen der beiden Begriffe.

Kastration

Kastration bedeutet bei beiden Geschlechtern die Entfernung der Geschlechtsorgarne (Hoden & Eierstöcke). Die Hormonproduktion fällt komplett, schlagartig weg und die Fortpflanzungsmöglichkeit besteht nicht mehr! Kastrierte Rüden haben eine ähnliche Duftstoffzusammensetzung wie Hündinnen, so dass die Rüden für unkastrierte Rüden wie Hündinnen riechen und an ihnen dementsprechende Paarungsversuche vorgenommen werden.

Kastration Hündin = Ovariektomie

Sterilisation

Bei einer Sterilisation bleiben die Geschlechtsorgane intakt und es werden nur der Samenleiter beim Rüden oder die Eileiter bei der Hündin durchtrennt. Die Hormonproduktion bleibt erhalten, lediglich die Fortpflanzungsmöglichkeit besteht nicht mehr, d.h. die Hündin wird weiterhin läufig und der Rüde zeigt Sexualtrieb!

Sterilisation Hündin = Oviduktomie

Sterilisation Rüde = Vasektomie

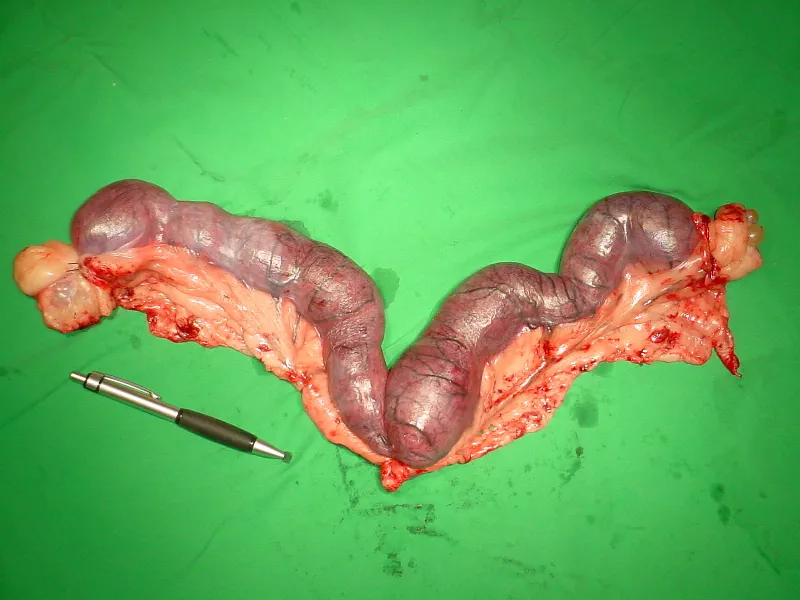

Hysterektomie

Eine Hysterektomie ist die Entfernung der Gebärmutter bei der Hündin und eine Ovariohysterektomie bezeichnet die Entfernung der Gebärmutter & der Eierstöcke.

Chemische Kastration / Hormonelle Unterdrückung

Die chemische Kastration kann durch mehrere Mechanismen funktionieren:

Downregulation

Die eine Möglichkeit besteht darin die Hormonproduktion zu unterdrücken (Downregulation). Es wird das Hormon GnRH bzw. ein mit diesem Hormon verwandter Stoff in einer großen Menge implantiert. Der Rüdenkörper bildet dann kurzzeitig einen Überschuss an GnRH und somit auch von Testosteron (d.h. er wird kurzzeitig noch sexueller) und danach wird der Hormonhaushalt auf ein Minimum herabgesetzt, weil alle GnRH Rezeptoren mit dem Implantationsstoff besetzt sind, was einer chirurgischen Kastration gleich kommt – bis auf den Umstand, dass die Hoden noch vorhanden sind. Der Rüde hat danach weder Testosteron, sexuell motiviertes Verhalten, noch Samenzellen. Die Herstellerfirma garantiert, dass nach 6 Wochen keine Sexualhormone mehr vorhanden sind und der Rüde nicht mehr fortpflanzungsfähig ist. Nach ca. 1/2 Jahr lässt die Wirkung nach und die meisten Rüden verhalten sich als wären sie wieder in der Pubertät. Die gängigen Empfehlungen sprechen sich gegen einen Hormonchip vor dem Ende des körperlichen Wachstums aus! Es gibt noch keine Studien welche Auswirkungen der Hormonchip auf die Verknöcherung der Wachstumsfugen hat, deshalb den Chip erst nach dem Wachstum setzen lassen.

Quelle Foto: http://www.veterinaire-lesdeuxailes.com

Anti-Androgen & Östrogen-Analogen

Diese Methode wurde vor allem früher angewendet. Bei dieser Maßnahme hat man Hormon-Antagonisten (also Gegenspieler) oder Hormone des anderen Geschlechts injiziert. Ein Rüde bekäme also entweder ein Anti-Androgen, welches die Wirkung des Testosterons aufhebt oder ein Östrogen-Androgen, also weibliche Hormone. Diese Methode hat allerdings Nebenwirkungen, weil die Nebenwirkungen der Sexualhormone auch bei diesen analogen Strukturen ausgelöst werden.

Pille für die Hündin

Außerdem gibt es noch die Möglichkeit die Läufigkeit der Hündin mit Hormonen zu unterdrücken. Wie bei der Pille für die Frau setzt man vor allem das Hormon Progesteron oder verwandte Substanzen ein, um die Reifung der Eizellen und den Eisprung zu verhindern. Bei der Hündin ist die ”Pille” meist eine Spritze, die aber häufig zu Nebenwirkungen & Problemen führt und z.B. die Risiken für Mammatumore und Gebärmuttervereiterungen steigen.

Eine Frühkastration sollte unter keinen Umständen in Erwägung gezogen werden, es sei denn es gibt einen triftigen medizinischen Grund. Die Kastration eines Hundes wird ja leider immer wieder bereits wenige Monate nach der Geburt empfohlen – wir haben sogar von Fällen gelesen, bei denen Welpen schon mit 6–8 Wochen kastriert wurden. Nachfolgend eine sehr erschreckende, aber durchaus übliche Passage aus der Zuchtordnung einer Designerrasse (aktuell am 12.9.15):

”Der Züchter garantiert, dass alle Welpen, die nicht zur Zucht verwendet werden, entweder sterilisiert (Hündin) oder kastriert (Entfernung der Hoden beim Rüden) werden. Dieses muss geschehen, bevor die Welpen dem neuen Eigentümer übergeben werden. Diese Massnahme dient dem Schutz der Rasse XXX. Außerdem möchte man damit verhindert, dass diese Rasse als Massenzucht missbraucht wird. Sollte der Welpe nicht kastriert werden können (z.B. medizinische Gründe), muss dieses auf dem Formular durch den Tierarzt und die Unterschrift des Züchters bestätigt werden. In diesem Fall bleibt der Züchter Miteigentümer des Welpen. Erst nach der Durchführung der Kastration geht der Welpe ganz in das Eigentum des Welpenkäufers über. Musterverträge stellt XXX-Europe Ihnen gerne zur Verfügung.”

Abgesehen davon, dass diese Menschen nicht einmal den Unterschied zwischen Sterilisation & Kastration kennen, den du als aufmerksamer Leser sicherlich jetzt kennst, ist diese Praxis tierschutzwidrig und strikt abzulehnen.

Diese Welpen müsste bereits dran glauben – gehörten sie einer Designerrasse an…

Pubertät

Den Beginn der Pubertät kann man meist klar erkennen, das Ende weitestgehend schwieriger. Hündinnen kommen in die Pubertät, wenn ein stärkerer Östrogenanstieg zu beobachten ist und die erste Läufigkeit eintritt. Rüden beginnen das Beinchen zum Markieren zu heben und verhalten sich oftmals etwas rüpelhafter.

Der Beginn der Pubertät wird durch das Erbgut gesteuert. So genannte Pubertätsgene entwickeln sich zu einem bestimmten Zeitpunkt und setzen die Produktion der Geschlechtshormone (GnRH) in Gang. Eine verfrühte Pubertät kann durch eine zu energiereiche Fütterung erzielt werden, eine Verzögerung kann durch Stress, Nahrungsmangel oder andere ungünstige Umweltbedingungen entstehen! Stress vor der Pubertät hat weitreichende Konsequenzen für das Verhalten des erwachsenen Tieres z.B. emotionale Instabilität, beeinträchtigte Lern- & Gedächtniskapazität & ein geschwächtes Immunsystem.

Durch die Pubertät wird auch die Schilddrüse aktiv und bildet das Hormon Thyroxin & und ein Wachstumshormon. Das Wachstumshormon sorgt dafür, dass das Wachstum abgeschlossen wird, die Röhrenknochen sind ausgewachsen und die Wachstumsfugen werden endgültig verschlossen. Es erfolgt eine Änderung der Drehmomente & Drehverhältnisse in den Gelenken durch die Stärkung der Bänder & Sehnen und einen stärkeren Muskelaufbau. Dies betrifft Rüden stärker als Hündinnen, ist aber bei beiden Geschlechtern zu beobachten.

Eine Hündin gilt als erwachsen, wenn sie drei Läufigkeiten inklusive Scheinmutterschaft durchlebt hat. Auch Rüden gelten etwa im selben Alter wie die Hündin als erwachsen (als Anhaltspunkt ca. 2 Jahre). Streng genommen wäre alles davor eine Frühkastration.

Welche Auswirkungen hat eine Frühkastration auf die Entwicklung?

Im Abschnitt Pubertät hast du gelesen, dass die Wachstumshormone das Wachstum abschließen und für ein stabiles Knochengerüst sorgen. Findet in diesem Entwicklungsschritt nun eine Kastration statt, werden dem Körper diese wichtigen Hormone genommen.

Skelettdeformationen

Es kommt daher zu einem verstärkten Längenwachstum und die Robustheit der Knochen nimmt ab (weil das Verhältnis von Durchmesser & Länge der Knochen nicht mehr stimmt). Lange, schlaksige Knochen mit ungünstigem Hebelarm sind die Folge. Da auch die stabilisierende Muskelmasse fehlt, neigen frühkastrierte Hunde häufiger zu Gelenkerkrankungen. Hunde mit einer genetischen Disposition für HD (Hüftgelenkdysplasie), ED (Ellenbogengelenksdysplsie) & Patella Luxation (Kniescheiben-Erkrankung) zeigen im Erwachsenenalter häufiger das Auftreten dieser Krankheiten. Auch die Gefahr von Kreuzbandrissen steigt nachweislich.

Das Nervensystem wird ebenfalls verändert. Pubertierende zeigen einen schlaksigen, schlenkernden Gang durch das ungleiche Wachstum der Muskeln, Gelenke & Knochen.

Herz- & Kreislauferkrankungen

Auch das Herz-Kreislauf System wird bei den Hunden in der Pubertät gestärkt, deshalb treten bei vielen frühkastrierten Hunden Herzschwächen & Kreislaufprobleme auf. Der Hund ist sozusagen zu groß für sein Herz und sein Herz ist zu schwach um für seine Größe.

Stresshormon

Das Stresshormon Cortisol & das Elternhormon Prolaktin schwanken während der Pubertät und lösen die bekannten Stimmungsschwankungen & Reizbarkeit aus. Diese Hormonschwankungen sind notwendig um das System auf einen alltagstauglichen Wert einzustellen und dafür zu sorgen, dass das Individuum sich erwachsen verhält. Wird nun zufällig gerade in dieser Zeit kastriert, kann entweder die Unsicherheit und Stressanfälligkeit oder die explosive Aggressivität das Verhalten der Zukunft sein.

Gehirn

Die dramatischste Auswirkung einer Frühkastration betrifft das Gehirn. Der Hormoncocktail führt im Gehirn zu einer weitreichende Umorganisation – viele Nebenwege & wenig gebrauchte Zellen werden abgeschaltet während gleichzeitig die viel beanspruchten Zellen wachsen und sogar verdoppelt werden. Besonders die Hirnrinde profitiert von diesen Umbaufaktionen. Die Empfindlichkeit für bestimmte Botenstoffe für die soziale Kompetenz und das soziale Bindungsverhalten nimmt zu während die Botenstoffe für das Emotionsgehirn, das limbische System abnehmen. Das bedeutet, dass bei gleicher Anwesenheit beider Botenstoffe mehr rationales vernünftiges Verhalten an den Tag gelegt wird und weniger emotionales Verhalten.

Bei einer Frühkastration findet dieser Umbau nicht statt und die Tiere verhalten sich ihr Leben lang wie Welpen.

Aus all diesen Gründen sind wir (und auch viele Fachleute) der Meinung, dass es keine Rechtfertigung einer Kastration vor der Pubertät gibt! Bei einer Hündin, die aus medizinischen Gründen kastriert wird, sollte man die Kastration bis mindestens nach der zweiten Läufigkeit und ihrer Folgen hinziehen. Gleiches gilt bei einem Hodenhochstand bei Rüden. Du solltest dem Hund eine Verhaltensreifung zugestehen, soweit dies irgendwie medizinisch vertretbar ist.

Wer bereits einen zu früh kastrierten Hund erworben hat, dem sollte seine Verantwortung bewusst sein. Physiotherapie, Knochen- und Muskelaufbau, verhaltensstabilisierende und stressbewältigende Trainingsansätze sollten verstärkt zum Einsatz kommen.

Hormone unter dem Einfluss einer Kastration

Prolaktin – Elternhormon

Prolaktin sorgt für die Milchbildung und mütterliches Verhalten bei Säugetieren und tritt sowohl bei weiblichen als auch männlichen Tieren auf. Das Prolaktin steuert auch männliches Brutpflegeverhalten z.B. spielen Rüden mit dem Nachwuchs, beschützen ihn und bringen Futter. Außerdem ist das Brutpflegeverhalten auf den Nachwuchs des eigenen Rudels beschränkt, fremder Nachwuchs wird oftmals häufig attackiert und getötet (Infantizid). Sind die eigenen Jungtiere noch so klein, dass sie ihr Nest nicht verlassen können, werden alle Jungtiere, die sich vor dem Nest befinden angegriffen. Erst wenn die Jungtiere das Nest verlassen, werden nur noch Jungtiere angegriffen, die nicht zum Rudel gehören. Dieser Mechanismus greift auch bei Hunden und so werden oft fremde Welpen, Junghunde und auch Kinder attackiert. Umgekehrt wirkt aber auch ein Kindchenschema oder Gerüche stark auf die Prolaktinproduktion und Hunde von Schwangeren neigen z.B. zu einer erhöhten Verteidigung.

Wölfe haben egal ob kastriert oder nicht jedes Jahr im Frühjahr einen Anstieg an Prolaktin. Bei männlichen Tieren wirkt das Testosteron zusammen mit dem Prolaktin und führt zu Brutpflege- & Jungtierbetreuungsverhalten. Rüden mit viel Testosteron hemmen das Prolaktin und sind keine guten Väter (Machos).

Einfluss einer Kastration: Fehlt das Testosteron z.B. durch eine Kastration völlig, kann gesteigerte Aggression bei Anwesenheit von Jungtieren auftreten. Kastrierte Hündinnen hingegen können trotzdem scheinträchtig werden, wenn man ihnen ein Baby ”unterschiebt” und sie verteidigen dieses auch. Oftmals kommt es sogar zu einem geschwollenen Gesäuge und auch Milcheinschuss kann auftreten.

Noradrenlin & Adrenalin – Stresshormone

Noradrenalin & Adrenlalin sind Stresshormone, die in der Nebennierenrinde produziert werden und als Botenstoffe unter anderem im Gehirn arbeiten. Unter Dauerstressstehende Hunde, nehmen häufig ab, auch wenn man sie mit energiereichem Futter füttert. Diese Hunde neigen zu Herz-Kreislauferkrankungen.

Einfluss einer Kastration: Nach einer Kastration sinkt allgemein die Stoffwechselaktivität, da Testosteron die Zellverbrennung erhöht. Bei einem stark Noradrenlain & Adrenalin gesteuerten Hund kann es zu einer Gewichtszunahme kommen, allerdings sollte dies nicht als Therapie in Betracht gezogen werden. Hier muss über Stressmanagement und Verhaltensbeeinflussung gearbeitet werden.

Vasopressin – Eifersuchtshormon

Vasopressin verursacht aggressive- und Eifersuchtsreaktionen (Partnerschutzfunktion). Es ermöglicht aber auch die individuelle Erkennung eines Partners. Es arbeitet eng mit dem Jacobsonschen Organ zusammen, so dass ein Hund Entzündungsfaktoren im Körpergeruch eines Artgenossen wahrnehmen kann.

Einfluss einer Kastration: Hunde, die ihren Halter aus Eifersucht heraus bewachen und verteidigen, sind nicht durch eine Kastration beeinflussbar.

Oxytocin – Bindungshormon

Oxytocin sorgt für eine soziale Bindung und dämpft den Stress. Der Name Oxytocin kommt aus dem Griechischen und bedeutet ”schnelle Geburt”, weshalb es vor allem in der Geburtsvorbereitung bekannt ist. Es regelt den Milcheinschuss, die Wehentätigkeit und sorgt für die persönliche Erkennung der Jungtiere.

Außerdem weiß man, dass es von vielen Tieren ausgeschüttet wird, wenn zwischen einem Bindungspartner eine Wohlfühlwirkung entsteht z.B. verschafft ein Blickkontakt oder eine Spielaufforderung dem Menschen einen erhöhten Oxytocinspiegel. Umgekehrt erhöhen Massagen & Streicheleinheiten den Oxytocinspiegel des Hundes.

Einfluss einer Kastration: Werden die Oxytocinrezeptoren unterdrückt, fehlt dem Lebewesen die Bindungsfähigkeit und aus einem monogamen Tier wird plötzlich ein auf One Night Stands stehender Hallodri.

Cortisol – passives Stresshormon

Cortisol ist eines der wichtigsten Hormone, die man bei einer Kastration betrachten sollte. Cortisol hat eine ganze Reihe von Auswirkungen auf das Verhalten und die Gesundheit eines Tieres. Sexualhormone & Oxytocin & Serotonin dämpfen den Cortisolspiegel und haben also eine angstlösende Nebenwirkung. Ein erhöhter Cortisolspiegel bezeichnet man als Anpassungskrankheit. Ein Tier, das mit seinem Leben überfordert ist (Kontrollverlust) schraubt seine Erwartungen an sich selbst und seine Umwelt immer weiter zurück. Typisches Verhalten sind Inaktivität, Depression, Lern- Gedächtnisschwäche, Konzentrationsprobleme, mangelnde Neugier, Schwierigkeiten bei der Abspeicherung von bereits gelerntem und nicht erholsamer Schlaf. Es stehen aber auch Futteraggression, defensive Territorialverteidigung und der gesamte Komplex von Angst & Angstaggression unter diesem System. Körperliche Auswirkungen sind Muskel- & Eiweißabbau, Immunschwäche, Neigung zu Diabetes Typ 2, Veränderung der Herztätigkeit sowie erhöhet Belastung der Leber & Nieren durch den Abtransport der Eiweiß- & Stickstoffreste.

Cortisol spielt aber auch eine positive Rolle zur tagesperiodischen Steuerung des Stoffwechsels und der Verdauungstätigkeit. Seine Auswirkungen hängen von der Konzentration ab (niedrig = positiv, hoch = negative Auswirkung). Sexualhormone dämpfen das Cortisol. Die früher angewandte chemische Kastration hatte Einfluss auf den Cortisolspiegel, der so zu einem völlig falsch eingeschätzten Verhalten nach der Kastration führte.

Einfluss der Kastration:

Verängstigte, verunsicherte, futteraggressive, defensiv territorialaggressive, leinenaggressive Hunde sollten keinesfalls kastriert werden, da ihre Unsicherheit & Stressanfälligkeit nur noch zunehmen würde und die Aggressionen stärker werden. Wanderpokalhunde, die ständig ihren Besitzer wechseln und / oder nicht allein bleiben können (Trennungsangst) sollten ebenfalls nicht kastriert werden.

Serotonin – Stimmungsaufheller

Serotonin gibt es sowohl als Botenstoff im Gehirn als auch als Hormon zur Verdauungstätigkeit. Es wird aber auch mit aggressivem Verhalten in Verbindung gebracht. Bei der genetisch diapositionierten Cocker- & Retrieverwut haben die betroffenen Tiere einen zu geringen Serotoninspiegel und besonders ausgeprägte Rezeptorbindungsstellen. Es treten dann plötzliche Wutausbrüche & Aggressionen auf.

Einfluss einer Kastration:

Eine Kastration kann eine serotoninbedingte Aggression nicht verhindern.

Dopamin – Selbstbelohnungshormon

Dopamin wird immer dann produziert, wenn das Tier sich selbst ein Erfolgserlebnis verschafft, egal ob dieses durch das Lösen einer Aufgabe, eine aggressive Attacke oder eine sexuelle Betätigung entsteht. Dopaminmangel führt häufig zu stereotypem Verhalten, z.B. rammelt der Hund ein Hosenbein oder sein Kissen. Nicht immer ist dieses Rammeln aber hypersexuell, sondern meist fehlt das typische Werbeverhalten wie z.B: zähfliessender Speichel zur Aktivierung des Jacobsonschen Organs und Zähneklappern. Hunde, die ein Ersatzobjekt rammeln, sind meist von Stress getrieben oder leiden an Langeweile.

Einfluss einer Kastration:

Hunde, die sexuelles Verhalten stereotyp zeigen, werden es nach der Kastration noch vermehrt zeigen, da sie meist ”Dopaminabhängig” sind. Dopamin wird nämlich schon vor der eigentlichen sexuellen Aktion ausgeschüttet, so sind auch Kastraten noch in der Lage eine Hündin zu decken.

Testosteron – Erfolgshormon

Etwa 5 % der Sexualhormone (Testosteron & Östradiol) werden in der Nebennierenrinde produziert. Erlebt das Tier einen Erfolg z.B. einen gewonnenen Kampf, erhöht sich der Testosteronspiegel. Körperliche Symptome eines verstärkten Testosteronspiegels sind verstärkte Robustheit der Knochen im Bereich des Schädels, Vorderextremitäten und des Schultergürtels, eine Verstärkung der Skelettmuskulatur, erhöhter Grundstoffwechsel in der Zellatmung. Ein erhöhter Testosteronspiegel führt zunächst zur Erhöhung des Balz- und Werbeverhaltens und zur Sicherung des Sozialstatus. Die Hunde sind selbstsicherer und zeigen Markierverhalten und haben größere Streifgebiete. Testosteron sorgt auch für Duftstoffe im Urin und in der Analdrüse.

Einfluss einer Kastration:

Die Nebennierenrinde ist sehr empfindlich – die Zugabe oder Wegnahme von Sexualhormonen führen zu einem Ungleichgewicht und es kommt zu starken das Verhalten beeinflussenden Nebenwirkungen.

Markierverhalten

Markieren ist ein völlig normales biologisches Verhalten, das aber leider immer wieder als Grund für eine Kastration herangezogen wird. Die Kastration beeinflusst das Markierverhalten in den seltensten Fällen, dies belegt eine Studie über das Daneben – und Übermarkierverhalten von Hunden. Es wurden Urinmarkierungen von Labradoren in deren Umgebung und Hunde in einem Auslauf in Chicago beobachtet.

Zunächst wurde zwischen Übermarkieren & Danebenmarkieren unterschieden. Es wurden sowohl kastrierte als auch unkastrierte Rüden & Hündinnen und auch deren Rutenhaltung untersucht.

Die Studie zeigte, dass sowohl kastrierte als auch unkastrierte Hunde regelmäßig über und neben Duftmarkierungen urinierten. Bei der experimentellen Präsentation von Urin markierten nur intakte Rüden über den Urin von intakten Hündinnen und ihre Rutenpostition zeigte dabei einen erhöhten Status. Danebenmarkiert wurde nur bei unbekannten Urinmarken und war weder vom Geschlecht noch von der Rutenposition beeinflusst. Danebenmarkierungen und Übermarkierungen nahmen sowohl intakte Hunde als auch Kastraten vor – unabhängig vom Geschlecht.

Im Hundeauslauf stellte man fest, dass sowohl Rüden als auch Hündinnen mit gleicher Wahrscheinlichkeit Urinmarkierungen untersuchten und übermarkierten. Tiere mit hoher Rute markierten öfter als Hunde mit niedriger Rute.

Man deutet die Studie wie folgt: Das Übermarkieren von intakten Rüden über Urin intakter Hündinnen dient dazu, den sexuellen Status auf sie aufrechtzuerhalten und ihren Duft zu verschleiern. Das Übermarkieren & Danebenmarkieren von weiblichen & kastrierten Hunden (beiderlei Geschlechts) scheint eher der Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen & eventuell Ressourcenverteidigung zu dienen.

Das bedeutet also, dass bei Kastraten nur ein ganz geringer Teil das Markierverhalten beeinflusst. Das Daneben‑, Gegen- & Übermarkieren von Kastraten scheint in beiden Geschlechtern offensichtlich unabhängig!

Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass eine Kastration bei der Hündin das Risiko für Gesäugetumore & Gebärmutterentzündungen senkt. Das Gesäuge gehört streng genommen überhaupt nicht zu den Geschlechtsorganen einer Hündin, sondern zählt zu den Hautdrüsen!

Natürlich bekommt eine Hündin, deren Gebärmutter entfernt wird, so gut wie keine Gebärmutterentzündung mehr, aber es rechtfertigt im medizinischen und juristischen Sinne nicht die vorbeugende Kastration! Wer bei seiner Hündin nach der Läufigkeit auf folgende Symptome achtet, sollte vor dieser Krankheit relativ sicher sein: Vermehrtes Trinken, erhöhte Temperatur, Mattigkeit, Scheidenausfluss. Das Risiko an einer Gebärmutterentzündung zu erkranken ist weitaus geringer, als die Folgen einer Kastration z.B. werden 2/3 aller Hündinnen größerer Rassen (z.B. Boxer) inkontinent, die dann ihr Leben lang behandelt werden müssen.

In unserer Pensionszeit hatten wir z.B. eine Dobermannhündin, die praktisch mehr bei uns als bei ihrem Halter war (aber das spielt eigentlich keine Rolle), aber sie musste jeden Tag Medikamente bekommen, um das Urintröpfeln zu verhindern. Außerdem war ihr Hundebett mit einer Folie abgedeckt und die Decke darüber musste ich häufig waschen, da sie trotz Medikamente beim Schlafen immer noch Urin verlor. Auch unsere Hunde hingen mit ihrer Nase ständig an ihr, was der Hündin sichtlich unangenehm war.

Es gibt außerdem Risiken wie z.B. die hormonelle Unterdrückung der Läufigkeit einer Hündin, die eine Gebärmutterentzündung noch fördern. Kastrierte Hündinnen neigen zu Übergewicht durch eine zu energiereiche & eiweißreiche Fütterung im ersten Lebensjahr, dieser Umstand kann Tumore sogar noch fördern.

Unter 8% aller Hündinnen über 8 Jahre erkranken an Gesäugetumoren. Betrachtet man alle Hündinnen sind es gerade mal unter 2 %, die betroffen sind. Die Wahrscheinlichkeit einen Gebärmuttertumor zu bekommen liegt bei 0,4 %. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser bösartig ist, liegt bei gerade mal 0,003 %. Das Gerücht, dass Hundehaltern immer wieder erzählt wird, entspricht also nicht der Wahrheit!

Scheinträchtigkeit

Bei allen Hündinnen (auch Wölfe & Fuchse) schließt sich nach dem Eisprung und der Standhitze eine Scheinträchtigkeit an. Die Gelbkörper im Eierstock der Hündin bleiben nämlich so lange aktiv, wie auch eine echte Trächtigkeit dauern würde und geben dabei Progesteron ab. Dieses Hormon verändert die Stoffwechseltätigkeit und das Verhalten der Hündin. Sie wird anhänglicher, sozial motivierter & häuslicher. In einem Soziogramm von Rothunden im Schweriner Zoo konnte gezeigt werden, dass zwei Monate nach der Läufigkeit besonders viel soziale Interaktion gezeigt wurde z.B. Bindungsliegen, Nasenstupsen, Fellwittern etc. Eine Scheinträchtigkeit äußert sich durch Gesäugeschwellungen bis zur Milchbildung, Graben von Löchern (Wurfhöhlen), hüten von Quietschspielzeug & allgemein mütterlichem Verhalten z.B. ungernes Verlassen der Behausung. Ist die Scheinträchtigkeit sehr ausgeprägt sollte diese medikamentös unterbunden werden, man sollte allerdings beachten, dass der häufig dazu verwendet Wirkstoff Cabergolin ein Aktivator für Adrenalin / Noradrenalin ist. Es kann daher zu einer erhöhten Kampf- & Fluchtbereitschaft kommen.

Einfluss einer Kastration:

Wird die Hündin während der Scheinträchtigkeit kastriert, neigt sie zu Unsicherheit und psychischer Instabilität, da ihr Hormonhaushalt nicht im Gleichgewicht ist.

Rüdin

Eine Rüdin ist eine Hündin, die einen erhöhten Testosteronspiegel aufweist und sich eher rüpelhaft verhält und beim Markieren das Bein hebt. Diese Hündinnen ähneln einem Rüden, durch eine besonders kräftige, muskulöse Statur und zeigen meist auch deutlich männliches Patroullierverhalten, streifen oft weiter umher und neigen auch zu Revierverteidigung.

Ursächlich für solche Hündinnen ist ein vorgeburtlicher Testosteronschub, der z.B. durch das Umgebensein männlicher Bruderembryonen oder durch eine bereits testosterongesteuerte Mutterhündin zu Stande kommt.

Einfluss einer Kastration:

Solche Hündinnen dürfen auf keinen Fall kastriert werden, da sie nach einer Kastration noch rüpelhafter würden.

Aussies unterschiedlichen Geschlechts und Alters spielen zusammen – alle nicht kastriert!

Wann die Hündin am optimalsten kastrieren?

Wenn eine Hündin kastriert werden muss – ohne dass ein Notfall vorliegt – wäre die Phase des Anöstrus die beste und eigentlich auch einzig sinnvollste Zeit. In dieser Phase ist der Hormonhaushalt der Hündin am ausgeglichensten. Wird die Hündin in einer anderen Phase des Zykluses kastriert kommt es zu einem hormonellen Ungleichgewicht, und die Hündin zeigt häufig starke Verunsicherung und eine psychische Instabilität.

Ganz besonders gilt dies für Hündinnen, die während der Scheinträchtigkeit oder kurz nach einer Geburt z.B. bei einem Kaiserschnitt kastriert werden. Man sollte einer solchen Hündin deshalb eine zweite Narkose und Operation nach der Aufzucht der Welpen zumuten!

Wann den Rüden am optimalsten kastrieren?

Wenn durch eine Einzelfallentscheidung entschieden wurde den Rüden zu kastrieren, dann sollte man – insofern kein Notfall vorliegt – ihn mit etwa 2 – 3 Jahren kastrieren, nachdem das Größenwachstum und die Pubertät abgeschlossen ist.

Wann auf keinen Fall kastrieren?

Es gibt immer wieder Verhaltensweisen von Hunden, bei denen eine Kastration absolut nicht anzuraten ist, es aber trotzdem immer wieder getan wird. Einen ersten Einblick hast du schon in dem Kapitel Hormone unter dem Einfluss einer Kastration gelesen.

Jagen

Ähnlich hartnäckig wie das Gerücht der Gesäugetumore hält sich das Gerücht, dass man mit einer Kastration das Jagen eines Hundes verhindern könnte. Die Annahme ist aus biologischer und neuropysiologischer Sicht falsch. Jagdverhalten entsteht in ganz anderen Regionen im Gehirn, als Aggression, die immer wieder mit dem Jagdverhalten in Verbindung gebracht wird. Jagdverhalten entsteht im Hypothalamus und wird über den Botenstoff Acetylcholin gesteuert. Interessant ist, dass dieser Botenstoff häufig bei epileptischen Anfällen beteiligt ist, deshalb zeigen erkrankte Tiere Verhalte wie Fliegen schnappen, Schatten jagen und andere aus dem Beutefangverhalten stammende Verhaltensweisen.

Aggression hingegen entsteht im Emotionsgehirn und die Botenstoffe Dopamin, Noradrenalin & Serotonin habe ich ja weiter oben schon behandelt. Auch verhaltensbiologisch gibt es Unterschiede zwischen Jagen & Aggression. Beim Jagen wird die Individualdistanz verringert und es gibt keine Vorwarnung. Bei Aggression wird die Individualdistanz vergrößert und meist durch Knurren etc. vorgewarnt.

Einfluss einer Kastration:

Bei Hunden & Katzen gibt es Erfahrungswerte & Studien. Insbesondere Rüden sind nach der Kastration stärker jagdlich motiviert, weil sie durch die fehlenden Geschlechtshormone nichts Anderes mehr im Sinn haben. Bei Katzen dämpfen alle Sexualhormone den Jagdtrieb. Kastrierte Katzen sind deshalb bei der Jagd erfolgreicher und jagen mehr als intakte Tiere.

Jagdlich motivierte Tiere sollten also auf keinen Fall – es sei denn aus medizinischen Gründen – kastriert werden!

Unsicherheit / Angst

Bei unsicheren Hunden, die ihre Unsicherheit durch Aggression ausdrücken, wird leider auch immer wieder zur Kastration geraten. Sowohl die Bielefelder Kastrationsstudie als auch aus hormonpsychologischer Sicht gilt es unter Tierärzten als Kunstfehler angstaggressive (bzw. angstgesteuerte) Rüden zu kastrieren.

Unsichere Tiere reagieren meist mit Aggression, ohne vorher vorzuwarnen, weil sie die Situation als lebensbedrohlich empfinden und es ein Nachteil wäre, den Gegner vorher zu warnen. Manchmal ist die Aggression nur schwer von Beutefangverhalten unterscheidbar, aber da in beiden Fällen eine Kastration kontraproduktiv wäre, ist es müßig darüber zu diskutieren aus welchem Grund der Hund dieses Verhalten zeigt.

Es zählen auch Hunde zu diesem Verhaltenskreis, die aus Unsicherheit heraus z.B. Ressourcen verteidigen. Ihr Verhalten ist Cortisol gesteuert.

Bei der defensiven Territorialverteidigung eines Cortisol gesteuerten Rüdens ist eine Kastration ebenfalls nicht angebracht. Bei Hündinnen muss man den Zyklus berücksichtigen.

Hunde, die aus ungünstigen Haltungsbedingungen kommen, Tierheimhunde oder importierte Hunde aus dem Ausland, die dann auch noch eher eine zurückhaltende Persönlichkeit haben (B‑Typ) sollten ebenfalls nicht kastriert werden.

Bei unsicheren Testosteron gesteuerten Hündinnen (Rüdin) kann eine Kastration eine Besserung erzielen, weil dann mehr Testosteron produziert wird, was die Stresshormone dämpft.

Ganzjährig unsichere, eher weiblichere Hündinnen, die Östrogen gesteuert sind, verschlimmern sich nach einer Kastration.

Hündinnen, die nur während der Läufigkeit unsicher sind, kann mit einer Kastration geholfen werden, da die Läufigkeit dann nicht mehr auftritt. Tritt die Unsicherheit jedoch in der Scheinträchtigkeit auf und ist womöglich durch Außenreize indiziert, kann eine Kastration keine Lösung bringen.

Ca. 60 % aller kastrierten Hündinnen sind nach der Kastration durch eine erhöhte Ressourcenverteidigung auffällig, was für eine erhöhte Cortisolsteuerung nach der Kastration spricht.

Medizinische Gründe

Erkrankungen des Rüden

Hodentumor / Analtumor

Etwa 15 % der Rüden werden wegen einer gutartigen Prostatahyperplasie (Vergrößerung der Prostata), vor allem ältere Rüden betreffend, kastriert. 6 % wegen Neubildung und 3 % wegen Hodenentzündung. Eine Kastration senkt zwar das Risiko einer Prostatavergrößerung aber das Risiko eines Prostatatumors steigt. Für Rüden mit einer gutartigen Prostatavergrößerung gibt es glücklicherweise eine Alternativtherapie: Ein Präparat mit antiandrogener Wirkung, das nur die Prostata beeinflusst.

Hodenentzündung

Hodenentzündungen sind kein Grund für eine Kastration, sie kann mit einer erhöhten Gabe von Testosteron kuriert werden.

Vorhautentzündung

Bei einer wiederkehrenden Vorhautentzündung ist abzuwägen, ob es sich dabei um eine Unannehmlichkeit handelt, die den Rüden meist am allerwenigsten stört, und ob die gesundheitlichen Folgen & Verhaltensänderungen einer Kastration tragbar sind.

Kryptorchismus

Ein Sonderfall für eine Kastration ist der Kryptorchismus, der mangelnde oder unvollständige Abstieg der Hoden in den Hodensack. Im Bauchraum verbleibende Hoden haben eine höhere Tendenz zur tumorösen Entartung und produzieren meist überdurchschnittliche viele weibliche Hormone. Es wird dazu geraten den im Bauchraum verbliebenen Hoden zu entfernen und den im Hodensack korrekt gelagerten Hoden durch Sterilisation unfruchtbar zu machen, damit sich die Erbkrankheit ”mangelnder Hodenabstieg” in der Population nicht weiter verbreitet.

Sind beide Hoden im Bauchraum sollte nicht vor der Pubertät operiert werden. Liegt nur ein einseitiger Kryptorchismus vor und der andere Hoden wird lediglich sterilisiert und nicht kastriert kann auch schon früher eine Operation erfolgen.

Der Hodenabstieg beginnt bereits vor der Geburt. Spätestens in der sechsten bis zehnten Lebenswoche sollten die Hoden im Hodensack angelangt sein. Man vermutet eine polygene (=mehrere Gene) genetische Komponente, die den Hodenabstieg steuert. Nabelinfektionen oder ein verzögerter Nabelverschluss können Ursachen für einen unvollständigen Hodenabstieg sein. Kryptorchismus kommt meist bei Kleinrassen vor, weil das Verhältnis Hoden & Leistenkanal meist ungünstig ist. Meist ist auch der rechte Hoden betroffen, weil er einen längeren Abstiegsweg hat. Wird ein unvollständiger Hodenabstieg frühzeitig entdeckt, kann eine Hormonbehandlung eine Operation verhindern, diese muss aber vor dem 4. Lebensmonat stattfinden.

Erkrankungen der Hündin

Gebärmutterentzündung / Vereiterung

Bei einer Gebärmutterentzündung ist eine Kastration unumgänglich. 5 % der Hündinnen aus der Bielefelder Kastrationsstudie wurden auf Grund einer Gebärmutterentzündung kastriert. 2 % auf Grund von Neubildung von Tumoren.

Diabetes

Auch in einigen Fällen von Diabetes kann eine Kastration sinnvoll sein, besonders bei Hündinnen, die während einer Scheinträchtigkeit starke Progesteron-Ausschüttungen haben.

Ohrentzündungen

In sehr seltenen Fällen kommt es durch eine Allergie gegen Sexualhormone zu Ohrentzündungen. Da Ohrentzündungen jedoch eine Vielzahl an unterschiedlichen Ursachen haben, ist hier eine genaue Abklärung erforderlich.

Scheinträchtigkeit / Scheinmutterschaft

Hündinnen, die extrem unter Scheinträchtigkeit / Scheinmutterschaft mit Knötchenbildung im Gesäuge leiden, sind ebenfalls Kastrationskandidaten.

Attraktiv riechende Hündinnen

Manchmal gibt es Hündinnen, die das ganze Jahr über attraktiv schon aus weiter Ferne für den Rüden riechen und ein willkommenes Stalking-Opfer abgeben, auch hier kann der Hündin durch eine Kastration geholfen werden.

Nachsorge

Kastrierte Hunde ändern sich in ihrem Verhalten, ihrer Persönlichkeit, körperlich als auch gesundheitlich.

Stoffwechsel

Bei kastrierten Hunden wird der Stoffwechsel erheblich verringert (Energiebedarf fällt um bis ca. 30 %) – gleichzeitig geht auch die appetitdämpfende Wirkung der Sexualhormone zurück. Das bedeutet die Hunde haben mehr Appetit, benötigen aber weniger Energie. Es ist besonders auf die Einhaltung des rassentypischen Gewichtes zu achten. Übergewicht führt nämlich zusätzlich noch zu den bekannten Nebenwirkungen zu Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauferkrankungen, Gefäßerkrankungen…Auch die Harnstein & Harngrießbildung steigt bei übergewichtigen Hunden und ist bei kastrierten Hunden sehr oft zu beobachten. Herzkreislaufprobleme, ein erhöhtes Narkoserisiko und eine geringe Lebenserwartung sind ebenfalls Risiken bei übergewichtigen Hunden.

Es sollte also darüber nachgedacht werden den Kastraten, insbesondere Hündinnen, auf ein spezielles Diätfutter umzustellen. Die übliche Futtermenge um 1/3 zu reduzieren kürzt auch die Vitamine und Mineralstoffe ein und führt langfristig zu einer Mangelerscheinung.

Tumore

In mehreren Studien wurde eine erhöhte Anfälligkeit für Prostatatumore bei Rüden vermeldet. Die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung ist bis zu dreimal höher als bei intakten Rüden. Bei Rüden nimmt das Risiko von Tumoren rund um den Analbereich ab, bei Hündinnen nimmt es zu. Das Risiko von Milz‑, Knochen‑, & Herztumore ist nach der Kastration erhöht. Bei Hündinnen geht man von einem vierfach erhöhten Risiko aus an Herztumoren zu erkranken, bei Rüden von einer 1,6 fachen Wahrscheinlichkeit. Bei Knochentumoren ist das Risiko umso höher, je jünger der Hund bei der Kastration war.

Inkontinenz

Inkontinenz ist eine Folgeerkrankung von Hündinnen nach der Kastration. Der Schließmuskel der Harnröhre ist nicht mehr in der Lage den Harnfluss zu kontrollieren. Besonders große Rassen ab 20 kg sind besonders häufig von dieser Krankheit betroffen. Bei Boxern, Dobermännern, Riesenschnauzern und Rottweilern werden bis zu 2/3 der Hündinnen inkontinent. Diese Tiere müssen mit Hormonen behandelt werden, die besonders bei A‑Typen aggressionssteigernde Verhaltensweisen hervorrufen. Das erklärt wahrscheinlich warum unsere Pensionshündin zunehmend gegen andere Hunde aggressiv wurde…

Betrachtet man alle Rassen liegt das Risiko bei etwa 30 %. Bei kleinen Rassen mit einem Gewicht von unter 20 kg liegt das Risiko bei etwa 10 %. Wird eine Hündin vor der ersten Läufigkeit kastriert, beträgt das Risiko der Hündinnen unter 20 kg 6 % (jede 16zehnte Hündin) und der Hunde über 20 kg 13 % (jede achte Hündin). Diese Hündinnen werden zwar weniger häufig inkontinent, aber falls sie es werden, verlieren sie mehrmals täglich Urin, sowohl im Schlaf- als auch im Wachzustand. Dass dies keine gesetzliche erlaubte Indikation für eine Frühkastration ist, sollte jedem klar sein!

Fell

Hündinnen haben nach der Kastration oft eine stärkere Unterwolle. Rüden haben eher eine stumpfere und flauschigere Fellbeschaffenheit. Manche Rassen haben ein erhöhtes Risiko für kahle Stellen an den Flanken und im hinteren Rumpfbereich. Cocker Spaniel, Irish Setter und Langhaardackel neigen besonders zur Entwicklung eines Welpenfells.

Bewegungsapparat

Das Risiko von Schäden auf den Bewegungsapparat nicht nur durch potenzielles Übergewicht sind nicht zu unterschätzen. Auch die Gefahr von Gelenkfehlbildungen & Gelenkschäden steigt. Das Risiko an Hüftgelenksdysplasie (HD) zu erkranken steigt enorm an z.B. bei Boxern um das Eineinhalbfache. Besonders hoch ist dieses Risiko bei Frühkastraten unter sechs Monaten. Auch ein erhöhtes Risiko für Kreuzbandrisse wurde statistisch nachgewiesen – intakte Hunde sind etwa nur halb so häufig betroffen.

Rüden sind durch ihren Muskelabbau durch den Wegfall des Testosterons stärker betroffen. Physiotherapie & Bewegung ist bei diesen Hunden noch wichtiger als bei intakten Hunden und es beugt zugleich dem Übergewicht vor.

Gehirn & Verhalten

Durch den Wegfall von Östrogen besteht bei beiden Geschlechtern ein erhöhtes Risiko von Alters-Demenz. Es treten die typischen Seniorenprobleme auf: Orientierungslosigkeit, soziale Vergesslichkeit, gesteigerte Nervosität, Schlafstörungen, erhöhte Aggressivität usw., welche auf geschädigte Nervenbahnen im Gehirn zurückzuführen sind.

Bereits beschrieben hatte ich Cortisol bedingte Verhaltensweisen wie Angst, Stress und daraus resultierende Aggression. Hündinnen verteidigen zu 60 % mehr Ressourcen. Auch die Aggression gegenüber dem Menschen und Artgenossen steigt an (”Dominanzaggression”). Außerdem haben kastrierte Hunde eine erhöhte Infektanfälligkeit und unter anderem ist ihre Wundheilung geringer, was ebenfalls auf das Cortisol zurückzuführen ist.

Betreuung kastrierter Hunde

Kastriere Hunde sollten sowohl körperliche, maßvoll auf ihr Alter & Konstitution abgestimmtes, als auch geistige Förderung erhalten. Physiotherapie, Schwimmen als auch anderen krankengymnastische Übungen sind sinnvoll. Da die Hirnfunktion eher eingeschränkt ist, sollten die Hunde auch geistig gefördert werden z.B. durch Intelligenzspiele oder Zielobjektsuche. Diese Tätigkeit fördert das Gehirn und die Orientierungsfähigkeit und verschafft dem Hund zudem auch noch ein erhöhtes Selbstbewusstsein und damit auch einen höheren Dopaminspiegel. Dieser ist eine gute Vorbeugung gegen Demenzerscheinungen und die übermäßige Cortisolproduktion (=Stress).

Die Ernährung ist den Bedürfnissen des Hundes anzupassen. Auch die Zugabe von Gelenkschutzfaktoren wie Glukosamine oder Chondroitinsulfate ist sinnvoll. Diese beiden Bestandteile verringern das Risiko von Gelenkerkrankungen. Um dem Risiko von Harnsteinbildung vorzubeugen, sollte der Hund viel trinken und sich oft entleeren dürfen.

Auch wenn man mit diesen Massnahmen einem kastrierten Hund sein Leben lebenswerter machen kann, sollte die Kastration immer nur ein Plan B sein und dieses Management kein Grund für eine Pauschalkastration sein!

Fazit:

Wenn du dir diesen Artikel gewissenhaft durchgelesen hast und vielleicht auch noch die ein oder andere Quelle im Internet oder das ein oder andere Buch gelesen hast, wirst du hoffentlich erkennen, dass es nur ganz wenig Gründe gibt, warum man einen Hund überhaupt kastrieren sollte und rechtlich auch darf. Dazu zählen nicht unerzogene offensichtlich ”dominante” Rüden oder die Läufigkeit der Hündin zweimal im Jahr, die vielleicht ein paar Blutflecke auf dem Boden hinterlässt! Viele Gründe aus denen Hunde kastriert werden lassen sich durch gezielte Erziehung (auch in Kombination mit einem gut geschulten Hundetrainer / Verhaltensberater) lösen!

Ich kann dir nur empfehlen dir z.B. das Buch ”Kastration und Verhalten beim Hund” von Sophie Strodtbeck und Udo Gansloßer für 19,95 € anzuschaffen und dich selbst in die Materie einzuarbeiten.

Leider gibt es immer noch Tierärzte, die einfach kastrieren ohne eine Einzelfallentscheidung getroffen zu haben. Natürlich verdienen sie bei einem Rüden ca. 180 € und bei einer Hündin um die 300 € und irgendwie muss die Praxis ja warm bleiben…

Ganz ehrlich und da stimme ich dem Verhaltensbiologen Kurt Kotrschal zu: ”Wer mit der Sexualität seines Hundes nicht klarkommt, der sollte sich keinen halten!” – und derjenige ist auch bei uns falsch!

Wir wünschen uns für unsere Babys verantwortungsvolle Hundehalter, die ihren Hund nicht pauschal kastrieren lassen, nur weil er Hoden hat oder läufig wird und die sich vorab ausgiebig informieren und nicht jedem Hundetrainer oder Tierarzt blind vertrauen. Alle diese Nebenwirkungen, die ihr oben gelesen habt, kann doch niemand ernsthaft in Kauf nehmen. Meiner Meinung nach macht ein Hund 365 Tage im Jahr mehr Schmutz als vier Wochen im Jahr während der Läufigkeit. Wenn es darum geht den Hund unfruchtbar zu machen (aus welchen Gründen auch immer) dann wählt doch bitte den Weg der Sterilisation und lasst den Hund erst einmal erwachsen werden (ab drei Jahre), so nimmt zumindest euer Hund keinen Schaden.

Leserfragen

Vielen Dank für die ausführlichen Informationen. Darf ich diesen hervorragenden Artikel auf Facebook verlinken? Ich habe eine Hündin aus dem Tierschutz übernommen, die nach drei Monate bei mir inkontinent (ist erst 19 Monate alt) und aggressiv gegen andere Hündinnen wurde. Ich gehe davon aus, dass sie vor der ersten Läufigkeit in Spanien kastriert wurde und mache mir

große Sorgen (gegen die Inkontinenz bekommt sie jetzt Caniphedrin). Ich würde gerne dazu beitragen, dass die Hundehalter und Tierschutzvereine anfangen umzudenken!

Gerne dürft ihr unsere Artikel verlinken und teilen 🙂

Ansonsten würde ich empfehlen ihr Körbchen z.B. in eine Plane einzupacken und darüber eine Decke oder ein Vetbed zu legen, so kann man das Körbchen oder den Liegeplatz oft waschen und besser sauber halten. Eventuell könnten auch Läufigkeitshösschen helfen, wobei die meist von den Hunden abgestreift werden.

Danke für den Artikel. Werde im Dezember meinen Rüden bekommen, obwohl ich eigentlich eher mit einer Hündin geliebäugelt hatte- und mich daher viel mit diesem Thema beschäftigt habe…

Ich habe mich auch immer gefragt, wo eigentlich die Vorteile der Kastration liegen (um mich herum werden viele Hündinnen und Rüden kastriert).

Aber Euer Artikel bestärkt mich darin, dass die Kastration nur in Ausnahmefällen durchgeführt werden soll.

Ich bin Humanmedizinerin und habe immer gedacht, dass der absolute Hormonwegfall doch natürlich auch beim Tier schwere Folgen hat.…

Mein Rüde darf daher ein echter Junge bleiben- schließlich bin ich eh der Chef 😀

Vor 15 Jahren ist der erste Rüde- ein Alpha-Alpha bei mir eingezogen; man sollte es auch nicht unterschätzen, dass ein Hund mit viel Alpha unglaublich viel für die Ausbildung mitbringt und ein großartiger, intelligenter herzenbrechender Kamerad sein kann …

Danke für deine tolle Anmerkung. Schön, dass dein Hund intakt bleiben darf.

Hallo,

schön das Ihr Euch die Zeit genommen habt uns Halter so zu informiern. Hier erstmal Danke. Bin zur Zeit in einem Gewissenskonflikt in Bezug von meinem Rüden. Aussie 2 Jahre.

Wollte ihn auf jeden Fall intakt lassen so war mein fester Plan. Durch meine Trainerin habe ich das Buch gelesen und wurde nur bestärkt in mein Denken. Hatte vorher kein Ahnung und es tut mir für meine 10jährige Hündin so Leid das ich mich nicht richtig informiert habe bzw. den Ärzten geglaubt. Wie Lebenspläne so sind .….. oft kommt es anders. Zum Rüden: Wie gesagt 2 Jahre immer schon hibbelig seit er mit 10 Wochen bei uns einzog. Also wurde/wird Ruhe gelernt. Er reifte sehr schnell und fand Hündinnen mit 7 Monaten schon mehr als gut. Er ist sehr triebig kommt kaum zu Ruhe und seit seit 4 Tagen reitet er auf unseren alten Hündin auf.

Schilddrüse o.K. Bekommt Barf ohne Schlund. Er ist Ansonsten ein toller Hund und ein fester Bestandteil in der Familie. Der Tierarzt sieht bei Ihn die Indikation zur Kastration da die Prostata wohl stark vergrößert ist und der Kotabsatz meist breiig ist. Habt Ihr noch andere Ideen ihm zu helfen? Achso Agnus Castus hat leider nicht geholfen.

Ich hoffe nicht zu viel Info.

Ja schade, dass du damals noch nicht den Wissenstand hattest, den du jetzt hast. Leider werden immer noch viel zu viele Tiere kastriert, ohne, dass die Halter sich den Konsequenzen bewusst sind. Oft wird leider nur dem Weißkittel vertraut, der sich mit einer Kastration eine goldene Nase verdient. Ich habe mal bei einer Tierärztin ausgeholfen und diese hat die Rüden oft zwischen 2 Patienten im Vorbeigehen kastriert oder mal eben schnell in der Mittagspause. So schnell lässt sich also der schnelle Euro verdienen, auf Kosten der armen Tiere!

Aus der Entfernung kann ich das Verhalten deines Rüden leider nicht beurteilen, ich würde mir auf jeden Fall eine zweite Meinung einholen. Gerade was die Vergrößerung der Prostata angeht. Breiiger Kot spricht entweder eher für Parasiten oder Futter was er nicht verträgt oder nicht die passende Zusammensetzung für ihn hat.

Das Rammeln der Hündin kann auch eine Dominanzgeste sein, was ich bei der 10jährigen Hündin eher glaube, dass er ihr den höheren Rang abnehmen will. Das Rammeln muss nicht zwangsläufig sexuell motiviert sein.

Bevor du deinen Rüden kastrierst, solltest du ihm zunächst einen Hormonchip setzen lassen, um zu sehen, ob sich sein Verhalten bessert.

Ich hoffe du kannst für dich und deinen Hund die richtige Entscheidung treffen.

kanzlei-sbeaucamp

kanzlei-sbeaucamp