HSF4 – Hereditärer Katarakt

Was ist HSF4?

HSF4 ist die Abkürzung für Heat Shock Factor Protein 4. Eine Mutation dieses Proteins (HSF4-Defekt) ist eine mögliche Ursache für den Hereditären Katarakt (HC), eine erbliche Augenerkrankung.

Man bezeichnet den Katarakt auch als ”grauen Star”. Die bei fehlender Behandlung damit einhergehende Linsentrübung beider Augen ist die häufigste Ursache für eine Erblindung des Hundes. Wenn ein Hund an HC erkrankt ist, zeigen sich erste Symptome bereits in jungen Jahren.

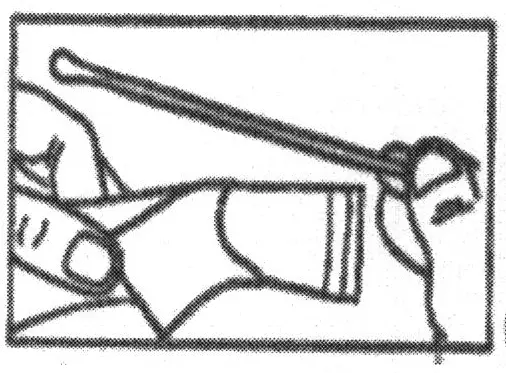

Die einzige Behandlung besteht in einem chirurgischen Eingriff: Es werden die eigenen/natürlichen Linsen entfernt und durch künstliche ersetzt.

Man unterscheidet 2 Formen des Hereditären Kataraktes:

Kongenital

Kongenital (bei der Geburt bereits vorhanden): Der Augenarzt erkennt bei der Untersuchung des Welpen bereits eine Linsentrübung.

Nicht kongenital

Nicht-kongenital (bei der Geburt noch nicht vorhanden): Der Augenarzt kann keinen hereditären Katarakt diagnostizieren. Aber die Trübung der Linse kann im Alter von 6 Monaten bis zu 6 Jahren auftreten. Die meisten Erkrankungen werden im Alter von 1 1/2 bis 3 Jahren diagnostiziert. Vereinzelt erkranken auch noch Hunde, die älter als 6 Jahre sind.

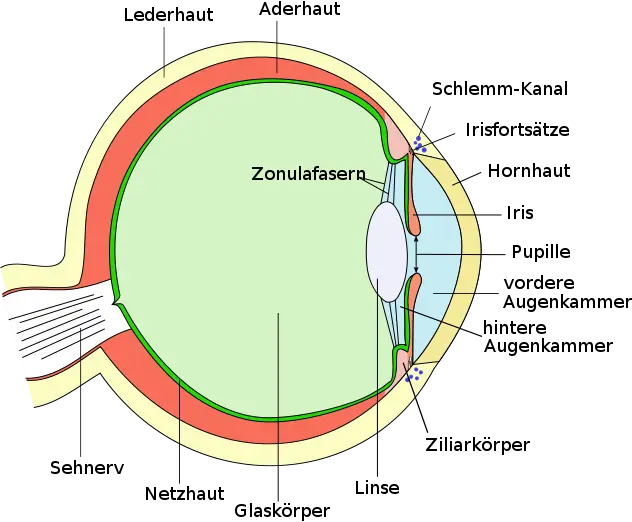

Schematische Darstellung des Auges

Quelle: Talos, colorized by Jakov [CC BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]

Krankheitsverlauf

Der Katarakt verläuft meist sehr schleichend, sodass der Besitzer oft die Erkrankung erst in einem fortschreitenden Alter erkennt, weil der Hund sein mangelndes Sehvermögen lange Zeit durch den ausgeprägten Gehör- und Geruchssinn ausgleichen kann. Der Besitzer bemerkt das mangelnde Sehvermögen seines Hundes meist erst in fremder Umgebung, da der Hund dort plötzlich an Gegenstände anstößt, was er in seinem Zuhause durch einen guten Orientierungssinn vermeiden konnte. Der Hereditäre Katarakt verursacht auch keine Schmerzen, anhand dessen der Besitzer den Katarakt erkennen könnte.

Sehschwierigkeiten im Alter

Wichtig für Hundeinteressierte zu wissen ist, dass der HSF4-Defekt nur eine mögliche Variante ist, um einen Katarakt auszulösen. Wenn die Sehkraft eines Hundes also aufgrund seines Alters irgendwann nachlässt oder er erblindet, muss das nicht zwangsläufig mit dem HSF4-Defekt zusammenhängen.

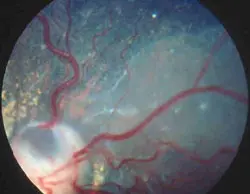

Foto 1: Beginnender Katarakt

Foto 2: Totaler Katarakt

Foto 3: Pferd (vor Operation) Katarakt

Foto 4: Pferd nach Entfernung der Linse und Einsetzen einer Kunstlinse

Danke an Dr. med. vet. Marianne Richter für die zur Verfügungsstellung der Fotos

Quelle: www.eyevet.ch/katarakt.html

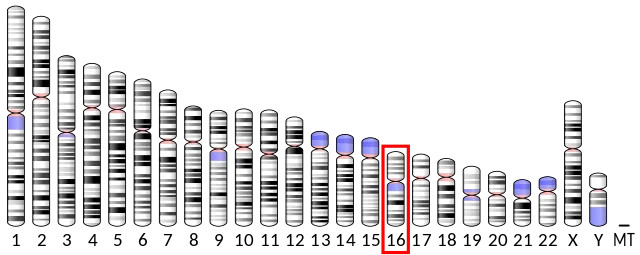

Vererbung

Die Vererbung des Gendefektes wird noch erforscht und ist weitestgehend unbekannt. Im Internet und beispielsweise bei Laboklin (ein Labor, das die Gentests durchführt) findet man oft Quellen mit der Aussage, dass der Defekt autosomal dominant vererbt würde.

Autosomal dominant vererbt bedeutet, dass bereits ein betroffenes Allel zu dieser Erkrankung führt. Das Forschungsinstitut für Gesundheit und Genetik des Australian Shepherd (Australian Shepherd Health & Genetics Institute, Inc., ASHGI) schränkt diese Behauptung ein, da dieser Katarakt nie bei Aussie-Welpen diagnostiziert wird und auch nicht alle Träger dieses Gens daran erkranken.

Einen x‑chromosomalen Erbgang (d.h. nur über das X‑Chromosom vererbt) kann man ebenfalls ausschließen: Es sind sowohl Rüden als auch Hündinnen in ähnlicher Anzahl betroffen.

Bei einem x‑chromosomalen Erbgang wäre die Anzahl betroffener Rüden deutlicher höher.

Somit bleibt zur Erklärung nur noch eine rezessive Vererbung (d.h. es müssen zwei Träger verpaart werden, damit kranke Nachkommen fallen) oder die polygene Vererbung (d.h. mehrere Gene spielen für die Erkrankung eine Rolle).

Für die polygene Vererbung spricht das unten tabellarisch dargestellte Studienergebnis: 392 Aussies wurden auf ihren Genstatus getestet und dann beobachtet, bei wie vielen Aussies sich ein hereditärer Katarakt gebildet hat.

Das Ergebnis zeigt, dass selbst HSF4-Defekt-frei getestete Hunde an dem Katarakt erkranken.

Für die Zucht unterscheidet man 3 Gentypen:

- N/N (homozygot gesund):

Der Hund wird nicht wegen HSF4-Defekt an HC erkranken und kann die Mutation auch nicht an Nachkommen weiter geben. - N /HC (heterozygoter Träger):

Der Hund trägt eine Kopie des mutierten Gens. Es besteht ein 17fach erhöhtes Risiko, dass der Hund daran erkrankt. Laut dem Ophthalmologen Dr. Staudacher aus der Tierklinik Aachen ist die Erkrankungswahrscheinlichkeit dennoch immer sehr gering. Genaue Zahlen sind leider noch nicht bekannt. Heterozygote Anlageträger, die nur eine Kopie des defekten HSF4 Gens besitzen, leiden häufig an einem hinteren subkapsulären Katarakt, der nur selten das Sehvermögen beeinflusst. - HC/HC (homozygot betroffen):

Der Hund trägt zwei Kopien des mutierten Gens und hat ein extrem hohes Risiko an HC zu erkranken. Er/Sie gibt die Mutation zu 100 % an seine/ihre Nachkommen weiter.

Ein Hund kann auf den HSF4-Defekt genau so wie auf den MDR1-Defekt durch einen Speichelabstrich getestet werden.

HSF4 Mutationsstatus von 392 Aussies

Übrigens trägt laut dem Australian Shepherd Health & Genetic Institute einer von vier Aussies diese Mutation. Rechnet man diese Erkenntnis auf die ganze Aussiepopulation hoch, bedeutet dies, dass etwa 25 % aller Aussies dieses Gen tragen. Um den Genpool groß zu halten, sollten Züchter diese Hunde nicht aus der Zucht nehmen, sondern Träger mit HSF4 freien Hunden verpaaren. Bei HSF4 betroffenen Hunden, sollte der Züchter ein gleichwertiges HSF4 freies oder Träger Geschwister in die Zucht nehmen.

| gesund | erkrankt | |||

| # | % | # | % | |

| N/N frei | 246 | 83,69 | 31 | 31,30 |

| N/M Träger | 46 | 15,70 | 54 | 54,55 |

| M/M betroffen | 1 | 0,34 | 14 | 14,15 |

Quelle: Ref3 Mellersh et al 2009

Behandlungsmöglichkeiten

Die einzige Möglichkeit den grauen Star zu behandeln, ist die operative Entfernung der Linse (und ggf. Ersatz durch eine künstliche). Zunächst wird der Allgemeinzustand des Hundes und die Beschaffenheit der Linse per Ultraschall überprüft. Danach wird ein Elektroretinogramm durchgeführt, welches dem Arzt Aufschluss über den Funktionszustand der Nervenzellen gibt. Nur wenn diese Untersuchungen den Schluss zulassen, dass eine Operation sinnvoll ist, kann der graue Star behandelt werden. Die Erfolgsaussichten einer Katarakt-OP liegen bei ca. 80 bis 95 %.

Die sogenannte Phakoemulsifikation-Operation wird in den meisten Fällen ambulant und unter Inhalationsnarkose durchgeführt. Nach einem kleinen Hautschnitt im äußeren Augenwinkel wird die Hornhaut bogenförmig ca. 3 mm weit im oberen Bereich des Auges und die vordere Linsenkapsel kreisförmig eröffnet. Der getrübte Linseninhalt wird per Ultraschall zertrümmert, aus dem Kapselsack abgesaugt und die innere Kapselwand anschließend ”poliert”. Die Möglichkeit der Implantation einer Kunstlinse aus Acryl in den verbleibenden Kapselsack entscheidet sich während der Operation. Hornhaut und Haut werden danach wieder verschlossen.

Das frisch operierte Auge ist hochempfindlich und sollte keinen Stößen ausgesetzt werden. Aufgrund der langen Narkose werden die Augen i.d.R. in zwei Operationen behandelt. Eine merkbare Sehverbesserung tritt in den ersten zwei bis drei Tagen nach der Operation ein. Wichtig ist eine intensive zwei- bis dreiwöchige medikamentöse Nachbehandlung durch den Besitzer. Die Gefahr von Komplikationen, z.B. Blutungen, Netzhautentzündungen oder ‑ablösungen, sowie Glaukome, ist nach drei Monaten überstanden.

Generell ist der graue Star eine relativ gut zu behandelnde Krankheit. Wenn keine Operation in Erwägung gezogen wird, sollten die Augen halbjährlich kontrolliert werden.